【科普】一文認識耳石癥

相信不少人有過這樣的經歷:早晨起床或躺下時,在床上翻身時,甚至是低頭、仰頭時,突然出現天旋地轉的頭暈,嚴重時甚至出現惡心、嘔吐、心慌、大汗等。

當出現上述癥狀,除了帶給患者生理上極大的不適,還會造成心理恐慌,畢竟大多數人首先想到的就是:

我是不是得了腦梗?

是不是腦供血不足?

還是我得了頸椎病?

事實上,這種情況多數是由耳石癥引起的

重要的事情說一遍:多數、多數、多數

千萬不能把所有的頭暈均當成耳石癥

什么是耳石癥?

耳石癥學名“良性陣發性位置性眩暈”,顧名思義,這種眩暈是一種良性的疾病,不會像腦血管病一樣,出現生命危險。

耳石癥的癥狀多在1分鐘內緩解,故稱陣發性。而且這種眩暈一般只在體位改變的時候出現,就如上面介紹的常見的幾個體位,因此它又叫位置性眩暈。

耳石癥患病率約為十萬分之十幾到六十多。一個人一輩子得病的機率大概是2.4%(如果這篇文章閱讀量100的話,大約會有2—3個讀者一輩子里得過耳石癥)。

這個病的發病高峰在40歲以后,女性發病率約為男性的2倍,隨著進入老齡化社會發病率會有增高的趨勢。

耳石如何引起眩暈?

首先來認識一下什么是耳石,字面意思耳石就是耳朵里的石頭,不過它們是非常微小的碳酸鈣結晶,粘附在耳石器(橢圓囊和球囊囊)表面的膠質膜上,跟 “耳屎”可完全不是一回事兒,從耳朵外面看不見摸不著,掏不出來也掉不出來,耳石器能夠感受重力和加速度的變化,是人體維持平衡的重要器官,幫助我們正常站立、行走、跑跳。

我們的耳朵里有三對半規管,其內充滿液體,當一些致病因素導致耳石脫落,原本附著橢圓囊的耳石顆粒就掉落在半規管內,脫落的耳石隨著頭部位置的改變在管中運動,帶動半規管內的液體流動,使人產生眩暈的感覺。

當耳石在重力作用下運動到最低點,便不再繼續運動,眩暈就會很快停止。

耳石為何會脫落?

關于耳石脫落的機制及誘發因素,可能與以下情況有關:

1.勞累、熬夜、壓力大、精神緊張、焦慮等精神心理因素。

2.高血壓、糖尿病導致的末梢循環供血障礙引起耳石器缺血。

3.女性更年期時,雌激素水平下降,導致缺鈣。

4.耳石器老化,導致橢圓囊斑或球囊斑退行性改變。

5.血清維生素D水平偏低、骨質疏松等。

6.繼發性的因素如頭外傷、頭部劇烈震動、手術、耳部疾病(如突聾、前庭神經炎、乳突炎、中耳炎、迷路炎、梅尼埃病等等)繼發耳石脫落。

耳石癥的治療?

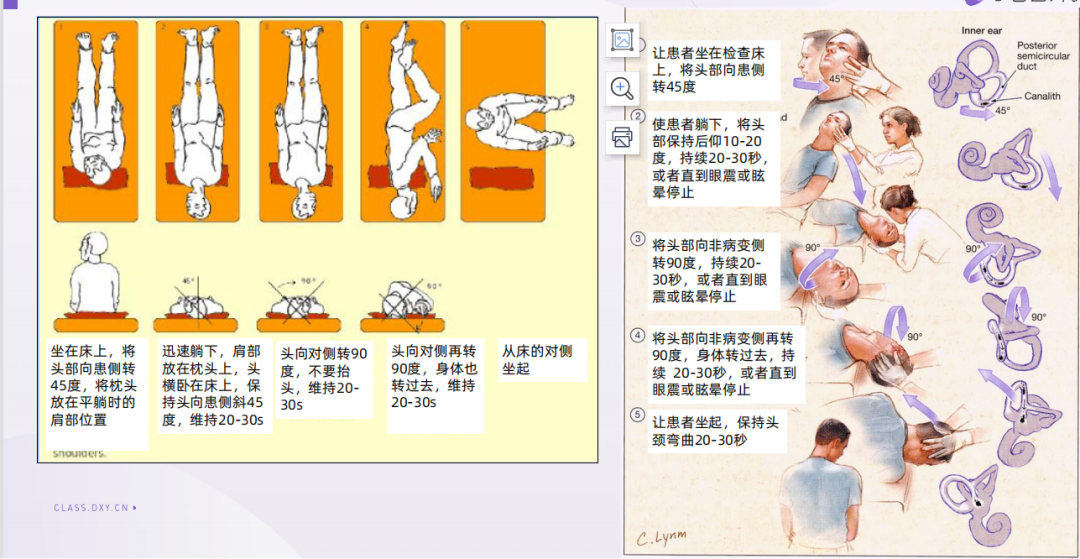

脫落的耳石顆粒主要為碳酸鈣結晶,常規通過藥物治療無法化解顆粒,首選的治療方法是手法復位,僅需要幾次簡單的體位改變就可以達到治療效果,85—90%的BPPV患者通過手法復位可完全治愈或極大改善,可謂是“快、好、省”。下圖就是后半規管耳石自行復位和手法復位方法:

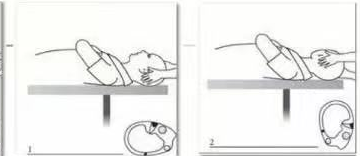

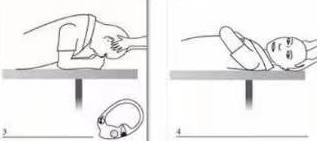

水平半規管的復位,主要是Barbecue法:平躺面朝上→向對側轉頭90°→繼續向對側翻身90°,變為面朝下的體位,保持30秒以上,至眩暈消失→向同一側繼續翻身90°→最后轉為平躺體位,具體步驟參考下圖:

復位后還有頭暈,怎么辦?

不少耳石癥患者在進行耳石復位后,雖然起床、翻身等體位變化時眩暈消失,但仍有如下臨床表現: 連續的頭暈目眩感、走路不穩感、視物漂浮感、 轉頭或抬頭時頭暈加重感,稱為殘余頭暈。

如果存在這些癥狀,可以適當使用一些抗頭暈的藥物治療,如果藥物治療無效,可以輔助前庭康復訓練。包括眼動、頭動、軀體運動等動作練習。常見的前庭康復動作有:

1.注視穩定性練習:

患者注視一個靜止或者運動的項目,在不同平面上做擺頭運動。

2. 平衡和步態訓練:

患者在睜/閉眼狀態下保持平衡訓練,并通過調整足底支撐面的變化(雙腳或單腳站立)來增加難度。步態行走包括以不同的速度行走、轉頭行走或行走時執行某些任務訓練。

3.習服訓練:

重復能導致輕度至重度頭暈/眩暈的頭部、身體或視覺運動,使誘發的癥狀逐漸減輕

4.運動耐力訓練:

眩暈的患者經常自行限制體力活動,因此需進行步行耐力訓練,前庭康復操訓練、太極拳或其他相關有氧運動。

注意:以上訓練動作均持續1分鐘以上,每天2-3次。應量力而行,逐漸增加難度,注意防跌倒,頭暈較重的患者應有家人陪護。

耳石癥會復發嗎?

怎么不會呢?

耳石癥就好像感冒,治愈后還是有復發的風險。耳石癥的復發率大約每年15%,5年約37%-50%。

目前醫學上還沒有可以阻止耳石癥復發的方法。如果有類似癥狀再發,只要及時來院就診再次復位治療,尋找復發的誘因即可,無需有額外的心理負擔。

耳石癥本身不會危及生命,但一些惡性眩暈,如急性腦梗死或腦出血,一旦誤診為耳石癥就會延誤治療時機,錯失搶救機會,建議懷疑耳石癥的話,應盡早就診完善相關檢查排除其他疾病,診斷明確后及時進行專業的復位治療。

總之一句話:出現任何類型的眩暈及時到正規醫院就診才是正確的打開方式。

作者:腦病一病區 盧建政

圖片:來源于網絡

編輯:楊晨曦

責編:黎倩平

審核:孫 俊